a

fondation de cette revue est racontée dans Si jeunesse

savait, 3e volume de l’Histoire d’une

Société.

a

fondation de cette revue est racontée dans Si jeunesse

savait, 3e volume de l’Histoire d’une

Société.K. dixième Cahier

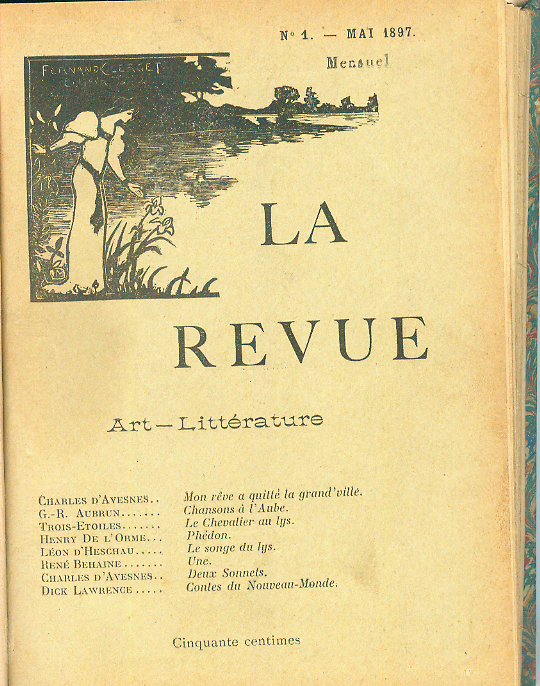

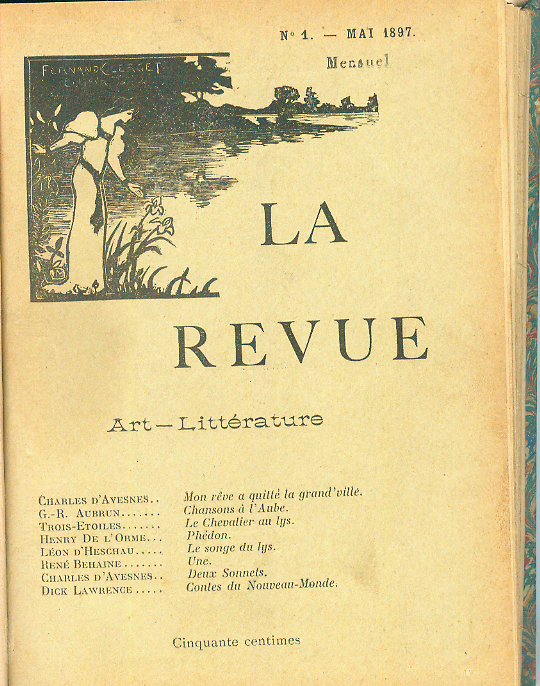

Béhaine avant Béhaine

Au début de sa thèse sur la première manière de René Béhaine, Viviane Smith indique que les premiers écrits du romancier remontent à quelques fascicules de petit format datant de 1897. Agé alors de 17 ans, le futur romancier trouva dans sa famille le petit capital nécessaire pour publier quatre numéros d’une modeste revue qu’il intitula d’abord La Revue, puis Le Recueil.

L a

fondation de cette revue est racontée dans Si jeunesse

savait, 3e volume de l’Histoire d’une

Société.

a

fondation de cette revue est racontée dans Si jeunesse

savait, 3e volume de l’Histoire d’une

Société.

O utre

des poèmes décadents, de courts récits ou des

contes de quelques amis de lycée, on y trouve six textes sous

sa signature. Quant au reste, il l’a lui-même égratigné

dans quelques pages de La Conquête de la Vie où

il évoque « cette foule de jeunes revues :

revues discutées, qui avaient leur public, et se targuaient de

révéler au monde un art nouveau. Ce n’étaient

que vierges, éphèbes à cheveux blonds, Chevalier

du Graal ou Chevalier aux fleurs, lys mystiques, jets d’eau

retombant dans les vasques… »

utre

des poèmes décadents, de courts récits ou des

contes de quelques amis de lycée, on y trouve six textes sous

sa signature. Quant au reste, il l’a lui-même égratigné

dans quelques pages de La Conquête de la Vie où

il évoque « cette foule de jeunes revues :

revues discutées, qui avaient leur public, et se targuaient de

révéler au monde un art nouveau. Ce n’étaient

que vierges, éphèbes à cheveux blonds, Chevalier

du Graal ou Chevalier aux fleurs, lys mystiques, jets d’eau

retombant dans les vasques… »

Les six textes de René Béhaine sont : dans le premier numéro Une , texte de 11 pages sous-titré René à Renée, recueil de trois lettres adressées par le premier à la seconde. Le second numéro contient aussi un long texte intitulé L’Etoile. Puis suivirent Légende et Journal de Femme, dans le numéro 3, Conte au pastel et Bourgeois dans le quatrième et dernier numéro.

On observera que quatre de ces petits textes sont dédicacés à « Louis B. » ; Journal de Femme est, plus discrètement, dédicacé « A une Femme » ; seules les trois pages du Conte au Pastel ne comportent pas de dédicace. Louis B., comme Renée sans doute, cachent mal la véritable personnalité de Marie-Louise Bauley, que le jeune homme rêvait déjà d’appeler Marie-Louise Béhaine. Cette mise en scène un peu provocatrice témoigne de la volonté qui l’animait. Il avait 17 ans et c’étaient ses premières armes littéraires.

« Depuis qu’il aimait Catherine, écrira-t-il plus tard, réduit pour exprimer son amour, à se l’écrire à soi-même, il avait pris par là, peu à peu, puisque son amour contenait toute sa vie, l’habitude d’exprimer tout ce qui la composait… Mais – ajoute-t-il, quelques lignes plus loin – si l’on avait lu la suite de ses écrits, qu’il conservait soigneusement, dans un gros cahier d’école à couverture de toile cirée, on aurait pu voir moins ce qu’il était que ce que Catherine y avait ajouté : fatras d’idées et de rêveries ampoulées où sa jeunesse s’essayait à l’aisance sous les phrases doctes et les propos sentencieux qui, sans toutefois parvenir à la masquer, en travestissaient les élans ». (1)

Ce n’était que le début de cette longue « conquête » dont, semblant étirer démesurément le temps, il a décrit les moindres incidents dans « La Conquête de la Vie » et les quatre volumes suivants. Le grand coup qu’il frappa fut la publication en 1899, d’abord en feuilleton, puis en librairie, d’un roman, La Conquête de la Vie (2). Il a alors 19 ans.

Le choc que provoqua ce livre, d’abord chez ses amis, puis dans sa famille et celle de sa fiancée, fut déterminant. Il le lit à Lavarenne. Après en avoir lu les deux premiers chapitres, « plus gêné peut-être que par des interruptions et des critiques du silence inattendu que gardait [celui-ci], Michel avait d’abord lu avec une sorte d’embarras, sans lever les yeux, la voix un peu sourde. Peu à peu, l’harmonie même de ce qu’il lisait le rassura, et déjà sa voix s’était raffermie quand il entendit à travers le bruit de ses paroles des mots entrecoupés :

– Stupéfiant ! Inconcevable !

… Quand il se fut arrêté de lire, ce fut d’un accent naïvement triomphant qu’il demanda, moins pour connaître l’opinion de Lavarenne que pour l’entendre la formuler :

– Eh bien ?

Sous le coup ne songeant même pas à dissimuler son impression, Lavarenne continuait :

– Inconcevable, absolument inconcevable.

– Ca ne ressemble plus beaucoup, n’est-ce pas, à ce que j’écrivais dans le Recueil ?

Et sûr de lui, avec autorité cette fois, il ajouta :

– Je vais te lire un autre passage qui n’est pas mal non plus… Tu comprends, reprit-il, madame Rouves ne manque pas de se douter de quelque chose. Elle commence à les surveiller. Mais ils trouvent moyen de se réunir, le matin, à l’heure où cette respectable dame, qui est très pieuse, va faire ses dévotions à la chapelle. »

La fin de la lecture approchant, « loin de revenir de sa stupéfaction, Lavarenne, à chaque nouvel épisode, la sentait grandir. Il se rappelait les premiers écrits de Michel, sa sentimentalité ridicule et son style aux termes ampoulés, pleins de lieux communs, qui si souvent avait soulevé ses critiques railleuses. Et, bien que son habitude de la lecture lui permît de discerner facilement les influences évidentes qui se faisaient sentir dans ce qu’il entendait, il se demandait, sans pouvoir y répondre, comment en si peu de temps un pareil changement avait pu s’opérer. » (3)

Ce livre qui montre les conséquences désastreuses d’un mariage qu’une jeune fille, par manque de volonté propre, s’est laissée imposer, est dédicacé à Gustave Geffroy et écrit, comme l’indique la page suivante, qui contient ces seuls mots, pour Marie-Louise Bauley.

C’est alors que René Béhaine pût écrire à son futur beau-père la lettre fameuse qui contient ces lignes : « Je veux, marié, écrire une œuvre comme La Comédie Humaine ou Les Rougon-Macquart. Je suis certain de le faire. » Malgré encore d’étonnantes péripéties, le mariage aura lieu en cette même année 1899 où son premier livre avait paru.

La meilleure des six esquisses parues dans La Revue est celle intitulée tout simplement Bourgeois, dont la première partie semble avoir été écrite après une lecture de Flaubert, la seconde partie étant encore empreinte du même idéalisme décadent que ses autres écrits de l’année 1897.

On en trouvera ci-après le texte intégral.

Bourgeois

A Louis B.

Monsieur Bonnemain vendait du drap.

Il demeurait entre sa femme et ses deux filles en pleine rue du Temple, un quartier bien ouvrier, disait-il, mais où il continuait de vivre par habitude, par une certaine affectation inconsciente, et puis à cause de la proximité relative de tous les théâtres. Car Monsieur Bonnemain aimait le théâtre. Chaque samedi soir M. Bonnemain mettait une cravate blanche dont le nœud était fait à tour de rôle par chacune de ses deux filles, emportait, dans la poche droite de son pardessus, une lunette, prenait le bras de Madame Bonnemain dont l’ancienne beauté, fondue sous une inondation de graisse, ballonnait sous l’étranglement puissant du corset, puis ils se rendaient au théâtre. Ils aimaient surtout l’Ambigu, Monsieur Bonnemain pour les études que les curieux états d’âme des spectateurs pouvaient offrir à un psychologue, Madame Bonnemain tout simplement parce qu’elle trouvait cela beau.

Et même Monsieur Bonnemain la plaisantait souvent, mais avec bonhomie, avec une délicatesse naturelle sur ce goût un peu bourgeois. Et il atténuait encore sa raillerie à la pensée que Madame Bonnemain n’était qu’une femme après tout !

Quelquefois après s’être assuré de la moralité de la pièce, Monsieur Bonnemain emmenait avec lui ses deux demoiselles qui commençaient à sortir un peu. L’une venait de passer son brevet élémentaire : Monsieur Bonnemain avait trouvé que cela était comme il faut, Madame Bonnemain, elle, avait remarqué qu’un travail régulier et fixe comme celui demandé par l’examen, empêchait une jeune fille de devenir comme beaucoup trop de jeunes demoiselles d’à présent. L’autre, plus jeune de deux années que sa sœur, se rendait encore aux leçons de Mademoiselle Rieux, où elle apprenait les premières notions du dessin, suivait un cours de littérature et un cours de calcul : elle en était à la résolution des équations bi-carrées.

« Ca peut servir dans la vie », disait sentencieusement Madame Bonnemain qui jadis avait fait aussi de fortes études (pourquoi donc les femmes resteraient-elles ignorantes ?) et qui ajoutait avec une logique irréfutable : « Cela m’a bien servi d’apprendre tout cela. Au moins je puis l’apprendre maintenant à mes filles ».

Chaque après-midi, Monsieur Bonnemain se rendait au magasin, revenait ensuite pour le dîner où il parlait de ses affaires, effleurait la politique, appréciait les critiques d’Henry Bauer.

Ensuite, chaussé de brunes pantoufles que lui avait brodées sa cadette, il écoutait en fumant sa pipe au coin du feu la musique que lui jouait son aînée. L’aînée excellait dans la musique, tandis que la peinture était l’art de prédilection de la cadette. L’aînée adorait la musique. Elle savait bien que c’était un art égoïste, tandis que la peinture était plus impersonnelle, mais elle trouvait que cela élevait l’âme

Monsieur Bonnemain possédait, suspendu au mur de sa salle à manger, un échantillon du talent de sa cadette, un plat de porcelaine où sa fille avait peint pour sa fête d’une année une figure de Marie-Antoinette, qui servait aussi à désigner les opinions politiques de la famille.

Une fois passé dans le salon choisi jadis en tapisserie, parce que cela dure plus longtemps, Monsieur Bonnemain vous parlait d’art, de musique, racontait qu’étant enfant il avait commencé le piano, que ses examens l’avaient empêché d’en continuer l’étude, mais qu’il l’appréciait comme délassement d’art, plus sain que la lecture de tous les romans modernes. Et cela en fumant sa pipe, ce dont il s’excusait de la meilleure grâce du monde, avouant que cela était une habitude contractée pendant sa vie de bohème ; ce qui faisait sourire Madame Bonnemain, heureuse d’entendre Monsieur Bonnemain parler de sa vie de bohème. Car Monsieur Bonnemain avait mangé de la vache enragée en ce temps où il portait de longs cheveux et de larges pantalons, si fier dans les draperies de son grand manteau espagnol malgré qu’il portât des lunettes, car il avait toujours eu les yeux faibles. C’est un si bel homme, disaient les yeux de Madame Bonnemain qui adorait son mari comme elle l’avait adoré dès le premier jour, conquise, subjuguée.

Un prétendant évincé lui avait dit un jour, du temps qu’elle était jeune fille, que Bonnemain qui avait fait la noce avait peut-être couché avec trois cents femmes avant d’être son époux, elle avait levé les yeux au ciel, extasiée ; et cela avait contribué à la plonger dans cette adoration soumise et respectueuse de M. Bonnemain qui était si bel homme !

Quand Monsieur Bonnemain avait raconté quelques épisodes salés de sa vie de bohème, il éprouvait alors le besoin d’écouter un peu d’art, et l’aînée se mettait au piano.

Elle aimait tant la musique, préférait Mozart, le jouait un peu fortement pour que Monsieur Bonnemain qui approuvait de temps à autre, put en bien saisir tous les détails, car son oreille devenait un peu dure, mais elle ne jouait pas si fortement qu’on n’entendît les temps comptés à haute voix.

Et la tête appuyée sur le dossier de son fauteuil, le gilet déboutonné pour faciliter la digestion, les yeux mi-clos, battant doucement du doigt la mesure, Monsieur Bonnemain jouissait dans son orgueil paternel.

Chaque dimanche matin la famille Bonnemain se rendait tout entière à la gare d’Orléans, à l’aide de l’omnibus square Montholon, un omnibus universel, prenait quatre billets pour Choisy-le-Roi, première, car pour voyager le dimanche en seconde, il n’y fallait pas songer, c’était trop mêlé comme monde.

Et lorsque le train, geignant péniblement, sortait des fortifications pour sinuer au travers des campagnes plantées de maisons blanches tuilées de rouge, Monsieur Bonnemain, ouvrant la vitre de la portière, aspirait quelques larges bouffées de l’air pur qui venait mourir sur les larges tas de houille bordant encore les voies.

Une fois à Choisy-le-Roi, la famille Bonnemain se dirigeait gravement vers la maison de campagne. Madame Bonnem ain, sanglée dans sa robe de satin noir, Monsieur Bonnemain, le torse bien cambré dans une redingote ouverte qui lassait passer son ventre, suivaient leurs deux demoiselles qui, vêtues du même corsage écossais, de la même jupe blanche, coiffées du même canotier gris, marchaient lentement de leurs grands pieds minces chaussés de bottines jaunes. En passant devant le charcutier on achetait un jambonneau que portait Monsieur Bonnemain. Madame Bonnemain portait déjà, dans un filet, un morceau de veau froid. On arrivait à la villa. Alors les demoiselles Bonnemain s’envolaient avec de grands mouvements de leurs mains sèches, qu’admirait Monsieur Bonnemain, les trouvant distinguées, et s’en allaient regarder si les fleurs et les salades avaient poussé depuis leurs derniers voyages.

Puis l’on déjeunait dans le jardin, et le reste de la journée on jouait au croquet, Monsieur Bonnemain ayant toujours aimé le sport. Ou bien Monsieur Bonnemain qui aimait le jardinage, bêchait quelque carré de laitues, et l’on venait lui soumettre les coups douteux. L’on dînait de bonne heure pour permettre de cueillir, avant le départ, des bouquets variant suivant la saison, et quand le ciel commençait à se poudrer de ses petites étoiles d’or, la famille Bonnemain, pliant sous de larges branchées de fleurs, s’en revenait droite et fière, avec un air heureux sur la figure.

***

Ce soir-là, Madame Bonnemain et ses filles étaient allées à un concert, et Monsieur Bonnemain était seul dans son cabinet, en proie à une tristesse indécise, sans cause, qui l’étonnait lui-même. Pourquoi donc ce malaise ?

Le feu étalait sa grande flamme jaune sur la plaque noire de la cheminée.

Monsieur Bonnemain n’éprouvait aucune souffrance physique. Il n’avait ni trop chaud, ni trop froid. Sa digestion se faisait bien. C’était peut-être cette pluie battant les vitres qu’on entendait si triste malgré les lourds rideaux fermés. Ce n’était pourtant pas la première fois que Monsieur Bonnemain écoutait la pluie, et pourtant il ne se souvenait pas d’avoir jamais éprouvé cette sensation pénible.

Il alluma sa pipe et se mit à fumer. Mais cela ne fit qu’augmenter sa tristesse. Il chercha une occupation quelconque qui le distrairait de ce malaise, ne trouva rien. Alors il ouvrit machinalement un tiroir de son bureau, et regarda, pour faire quelque chose, ce qui s’y trouvait. Chose étrange, il y avait bien vingt ans que ce bureau se trouvait dans cette pièce, il ne se souvenait pourtant pas d’avoir jamais ouvert, jusqu’au bout, ce tiroir qui contenait des feuilles, des bibelots, des riens pleins de poussière laissés là sans aucun désir, sans aucune envie de les regarder. Et cela lui semblait maintenant très curieux.

Il retrouvait d’anciens cahiers de classe, et même des devoirs, de bons devoirs à note quinze, de vieux bulletins de concours, jusqu’au diplôme de bachelier, ce diplôme qui avait été le rêve unique de ses parents.

– ll ouvrit un portefeuille, vert, éculé, roussi, et regarda curieusement. Il y avait des feuilles, des lettres ; il en ouvrit une.

– Tiens, c’était de Redaine, cette lettre ; écrite au travers d’une copie. Oh ! c’était vieux ! Il chercha la date, ne la trouva pas.

… Mais cela devait venir de troisième, du temps où il était encore dans la même classe que ce Redaine qui depuis avait si mal fini. Oui, il retrouvait ce nom de Baringes qui avait été leur professeur. Très curieux, il lut cette feuille déchirée dans les coins :

« Mon vieux, je m’ennuie. D’abord il fait trop chaud, et puis tous ces imbéciles qui dorment autour de moi m’énervent, et ces grincements de plumes et l’ânonnement de…

Ici la rouille avait rongé le papier et effacé plusieurs lignes.

… Je grimperais dans un coin de rue quelconque. Et là je la laisserais venir à moi, n’écoutant que la monotonie du flic-flac de ses vagues, et le murmure de l’eau s’évaporant des algues sentant fort, sans penser, car alors les pensées ont le vague et le rêve de la mer. On admire ce beau son rauque et puissant, mais d’une admiration inconsciente presque, se manifestant seulement par une sensation d’impersonnalité grise, de bonheur négatif, d’où l’on ne sort que pour envier les yachts couverts de grandes voiles qu’on voit passer au loin avec leur sillage blanc, penchés sur les lames ; et l’on rêve le vent plein de sel qui là-bas doit vous fouetter la figure et l’on entend les cordes grincer.

As-tu écouté Baringes, toi ? Ah ! qu’est-ce que je dis, tu es un bon ! Pendant quatre minutes je viens de me payer cette triste fantaisie, ne sachant que faire. Il est effrayant. Je n’ai jamais éprouvé une pareille torsion hilarante et épouvantée. Non, mais ce magot avec ses petits yeux faux, son petit crane nu, ses petites dents noires, qui parle du Beau, « Beau antique, Grèce divine, terre d’or, Art, Platon, Euripide ». On le dirait convaincu, ma foi ! Bah ! c’est qu’il sait bien sa leçon. Voilà vingt ans qu’il la répète à la même époque, au même passage, à la même ligne. Je ne sais rien de plus étrange que ceux qui écoutent cet orgue de Barbarie du Beau, non, du Laid. Voilà les Normaliens, là, sur le premier banc, les deux coudes sur la table soutenant leurs mentons, que diable pensent ces idiots ? Placés devant un tableau couvert d’algèbre, devant une version grecque ou latine, devant une belle poésie (ce qui est plus rare) – toujours leurs mêmes petits yeux, leurs mêmes petites lunettes, leur même petite attitude.

Et ça croit au Beau, à l’Art sans croire en Dieu, ce qui est très drôle, – ou très triste.

Mais, petits magots grotesques, où vous collerait-on, s’il existait encore, le culte de ce Beau que vous prisez tant, sans le comprendre, sans le ressentir, sans l’aimer, – avec vos petites lunettes, vos petites admirations, vos petits instincts – Pouah !

Ce sont ces petits êtres qui divisent leurs journée, de huit heures du matin à huit heures du soir, travail. De huit heures à neuf heures, choix d’une femme dans une brasserie ou dans une maison Tellier quelconque, car cela offre plus de garanties, de sécurités. De neuf heures à minuit, délassement physique en compagnie de la susdite. A minuit, au lit.

Il y a des gens qui nomment de tels êtres des jeunes gens distingués sachant mener de front, comme il faut, le travail et le plaisir.

Moi j’appelle cela des salauds.

Dis donc, Bonnemain, que fais-tu jeudi ? Viens-tu rêver avec moi ? J’espère que tu n’as pas quelqu’étrange empêchement, comme la confection d’un devoir ou le rendez-vous d’une grue. Tu commences bien à ressembler à un jeune homme distingué.

Prends garde, je vois à l’horizon un être énorme, bourgeois, ventru, – laid, qui te ressemble diablement.

Monsieur Bonnemain replia la lettre, et passa sa main sur son front qui souffrait.

Toute sa jeunesse évoquée par cette lecture, ses amis, tout cela qui repassait ; et cela lui semblait étrange, car tous ces souvenirs n’existaient plus, depuis longtemps, dans sa mémoire.

Qu’était-il devenu, ce Redaine qui avait écrit cette lettre… C’était bien lui qui s’était tué il y avait, oui, il devait y avoir dix ans. Il ne savait plus au juste, dame !

Et puis, il éprouva une souffrance affreuse en comprenant soudain (comment donc une lueur de vie vint-elle éclairer cette existence ?) tout l’écoulement, tout l’aplatissement subi depuis cette époque où il riait des prédictions moqueuses de cet imbécile de Redaine, comme il disait.

Il sentit, avec une angoisse affolée, toute l’affreuse platitude de sa vie ; il sentit qu’il allait y retomber pour toujours, qu’il ne comprendrait même plus ce qu’il comprenait maintenant sous l’empire de cette surexcitation où le mettait le retour de ces anciens souvenirs.

Il rouvrit le portefeuille, et entre les pages du petit carnet qui s’attachait en son milieu, il trouva une vieille fleur jaunie qui avait séché là, qui rappelait un souvenir quelconque. Mais qu’était-ce donc ? Il ne se souvenait plus. Certainement, cela devait rappeler un fait.

E t

ce petit bourgeois qui jadis avait eu des rêves – qui

donc n’en a eu ? – qui avait désiré

faire quelque chose d’original, qui, au lieu de puiser sa vie

dans son cœur l’avait puisée dans son petit

orgueil, se mit à chercher dans ses vieilleries d’âme

le souvenir attaché à cette fleur sale.

t

ce petit bourgeois qui jadis avait eu des rêves – qui

donc n’en a eu ? – qui avait désiré

faire quelque chose d’original, qui, au lieu de puiser sa vie

dans son cœur l’avait puisée dans son petit

orgueil, se mit à chercher dans ses vieilleries d’âme

le souvenir attaché à cette fleur sale.

Et soudain, doucement, très doucement, une larme se forma dans ses yeux fixes, et coula – oh ! l’infinie tristesse de cette unique larme ! – sur un gros nez rouge, et il l’essuya comme elle le chatouillait, du revers de sa main.

… Il s’était souvenu.

De sa vie monotone et grise, voilà que ressortait une vision fraîche et pure, un clair rayon d’étoile.

C’était une soirée bleue, si belle que les fleurs ne voulaient pas mourir, si tendre que les oiseaux désiraient chanter aux étoiles, dans les sombres allées du jardin clair.

Une jeune fille, fraîche comme les fleurs et les chants d’oiseaux, marchait en silence auprès de lui qui se sentait au cœur une émotion exquise partagée sans doute, car sa compagne se taisait doucement comme oppressée par les parfums de la nuit.

Il avait dit soudain, la voyant chiffonner une fleur de ses doigts mièvres : « Voulez-vous me donner cette fleur, Jeanne ? » Dans son cœur d’enfant, cette fleur blanche était un peu comme la fleur de l’âme qui se taisait près de lui.

Elle la lui avait donnée, silencieuse, en levant ses yeux, et un rayon d’étoile avait inondé ses larges prunelles. Lui, son cœur avait battu, et s’il eût su répéter ce que murmuraient les frissons de son âme, voici ce qu’il eut dit aux larges prunelles que le rayon d’infini avait rendues insondables.

– « Regardez la nuit. N’est-ce pas que la nuit est belle ? Regardez ces étoiles. N’est-ce pas que l’infini des étoiles est splendidement pâle ? Respirez ces odeurs de fleurs. N’est-ce pas que ces fleurs grisent l’âme ?

Mais je préfère, devant cette nuit et ces fleurs, les deux rayons de vos yeux, car ls reflètent l’âme d’une femme.

Et je vous aime. J’aime la bonne douceur de votre cœur, le délire de votre beauté, la griserie de votre parfum de femme.

N’est-ce pas que le ciel est infini ?

Et pourtant dans vos deux yeux je vois le reflet de toutes ces étoiles.

Mais n’est-ce pas aussi que la vie est lourde quand on est seul, qu’il faut être deux, qu’alors les jouissances se doublent, et que la faiblesse mutuelle devient force. Voulez-vous être la femme sur les yeux de qui je pleurerai ?

– Et il eût dit encore d’autres choses qu’il s’étonnait de ressentir en lui-même, ne se souvenant pas d’en avoir jamais ressenti de pareilles.

Et puis, il n’avait pas osé, remettant son aveu au lendemain, et tout cela était parti peu à peu de son cœur, ensuite de son souvenir… Et la petite fleur avait duré plus que son amour.

Elle s’était mariée, et il se souvenait d’avoir appris son mariage sans aucune tristesse. Aussi pourquoi ce soir souffrait-il à la pensée que cette aimée d’un soir avait été violée, un soir aussi, par un homme qui n’avait vu en elle qu’une vierge agréable par ses étonnements.

– Monsieur Bonnemain prit entre ses doigts, très délicatement, la vieille petite fleur, et puis, comme il la portait à ses lèvres avec un immense respect inconscient de ce qu’elle lui eût donné une lueur de vie un soir d’il y a quarante années, il entendit la porte de l’appartement s’ouvrir et les voix de ses deux filles et de sa femme. Alors ses doigts perdirent leur légèreté, ils appuyèrent avec violence, sans se douter, sur la vieille petite fleur qui s’encendra et devint une petite poussière que Monsieur Bonnemain considéra, tout étonné, dans le creux de sa main, et qui tomba sur le plancher emportant avec elle tous les vieux souvenirs, les anciens rêves qu’elle avair évoqués.

Et comme il refermait son tiroir, la porte s’ouvrit. Et Monsieur Bonnemain oublia tout devant ses deux filles et sa femme, inconsciemment heureux de sentir définitivement mortes toutes ses étranges idées de la soirée. Et il eut un gros sourire sur son bon visage, là où tout à l’heure il y avait eu une larme, lorsque, paternellement, il interrogea : « Eh bien ! Vous êtes-vous amusées ce soir ?… »

(1) Si Jeunesse savait, page 249 – Grasset , 1919.

(2) Chamuel, 1899 (achevé d’imprimer du 7 juillet 1899). .Il reprit le titre pour le 4e volume de l’Histoire d’une Société.

(3) « La Conquête de la Vie », pages 273 et suivantes – Grasset, 1924.